L’incontro delle realtà territoriali del Centro Astalli

Nella giornata del 5 maggio le realtà delle Rete Territoriale del Centro Astalli, Bologna, Catania, Trento, Palermo, Vicenza, Padova, Roma si sono confrontate sul cammino quotidiano al fianco dei migranti e sulle sfide e le difficoltà che il futuro prospetta per chi vive ai margini. È stata anche l’occasione per concludere “Comunità resilienti”, un progetto della durata di 18 mesi che ha avuto lo scopo di tutelare e rafforzare l’inclusione lavorativa delle persone fragili particolarmente esposte alle ripercussioni sociali ed economiche della pandemia. Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università degli studi di Bergamo, ci ha guidati in una riflessione sul senso, le prospettive, i rischi e le opportunità di essere reti sociali, che accompagnano le persone più in difficoltà, aiutandoci ad avere uno sguardo critico, sul lavoro e sulla missione di una rete.

Molti i temi affrontati, come quello della cooperazione e quello cruciale della marginalità. In apertura del suo intervento, Lizzola ha sottolineato l’importanza e l’efficacia della rete ai fini di un impatto sociale che sia utile e perturbativo.

“Una rete infatti funziona solo se ha chiara la propria missione con la stessa tensione di apertura verso un unico orizzonte”. Una rete serve ad avere una strategia a lungo termine, una visione forte, fatta di alleanze e per far nascere delle esperienze di soglia nelle quali sostenere la ricerca di una nuova vita che non rinunci alle troppe dimensioni del sé, come a volte è la vita marginale. Chi si occupa di persone tenute ai margini ha il dovere, sebbene da diverse prospettive, diversi luoghi e servizi, di accompagnarle verso un percorso di autonomia all’interno delle comunità.

“Eppure le reti a volte rischiano di venire travolte dentro il corpo delle marginalità”, generando nelle persone una lettura di se stesse spesso ridotta all’essere solamente portatori di bisogni, rischiando così di riconfermare l’identità marginale come tale.

“Così facendo collaboriamo a una sorta di imprigionamento del sé, dentro quella sclerotizzazione che alla persona che vive una vita ai margini pare necessaria per difendersi dal dolore nel confronto con i fallimenti, con i ricordi degli affetti, delle ferite subìte”, aggiunge il prof. Lizzola. La rete al contrario, non dovrebbe servire a catturare, ma a trovare dei riverberi, che permettano il riconoscimento dei diritti e della dignità di ciascuno. Per attivare questo meccanismo, una rete dovrebbe essere perturbativa e non accomodante, e quindi, non contribuire a normalizzare la marginalità ma a rimescolare le carte in gioco. “Lo scopo della rete infatti è quello di fare qualcosa di concreto tessendo forme di sostegno reciproco”. Nel nostro lavoro incontriamo persone, non condizioni e bisogni e per questo è necessario contribuire a costruire sogni, cammini, evoluzioni di storie, nell’ottica di arginare la produzione di meccanismi di esclusione nell’area della marginalità. La perturbazione è questa, essere un po’ esigenti e capaci di capire dove posso arrivare, le mie potenzialità e i miei limiti nell’aiutare l’altro. È per questo abbiamo bisogno della rete.

Valentina Pompei

La rete delle comunità resilienti

Si sono concluse a maggio le attività di “Comunità resilienti – Misure integrate per l’inclusione di persone in condizioni di fragilità economica e sociale”. Il progetto, coordinato dal Centro Astalli e finanziato dall’Avviso 2/2020* del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è realizzato in dieci regioni italiane grazie al coinvolgimento e all’impegno di 13 realtà della Rete territoriale del Centro Astalli e del Jesuit Social Network.

In un contesto generale dominato dall’onda lunga della pandemia e dalle sue ripercussioni sulle fasce di popolazione più fragile, “Comunità resilienti” ha permesso di rafforzare l’inserimento lavorativo e l’uscita da condizioni di fragilità di oltre cinquemila tra rifugiati, migranti, minori in situazioni di disagio, reclusi e persone in stato di difficoltà economica o sociale.

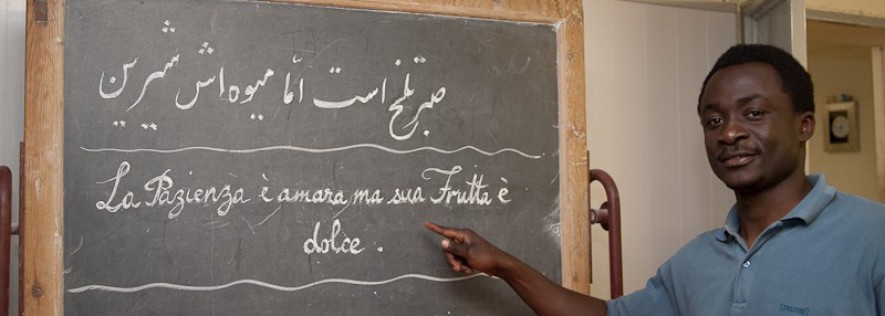

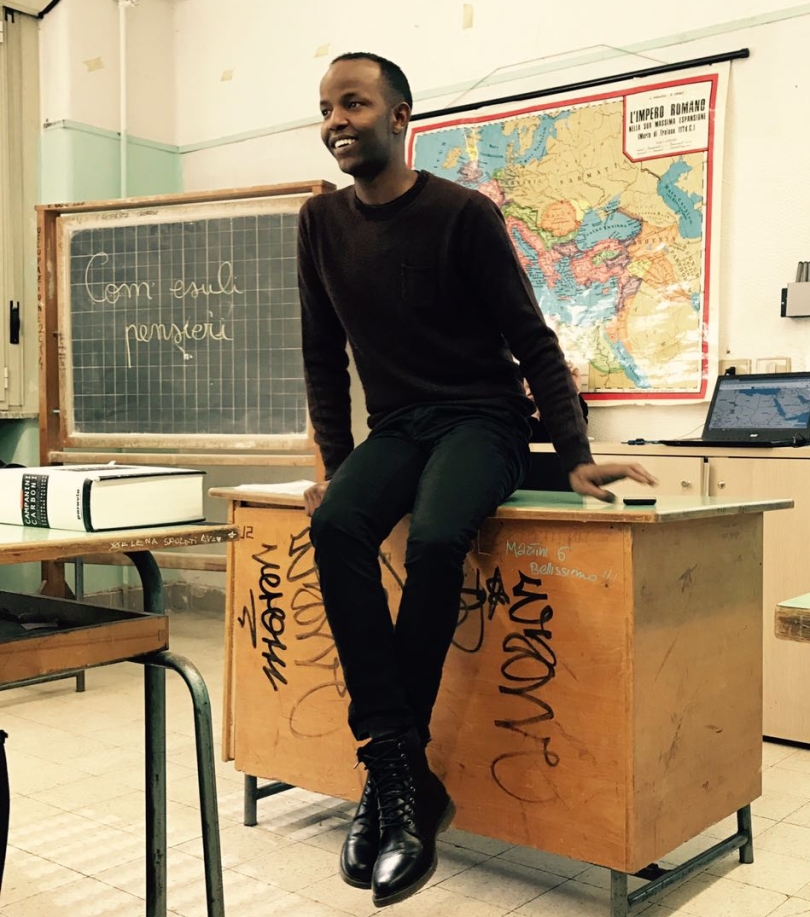

Sono state svolte azioni che hanno permesso ai beneficiari di intraprendere e sviluppare nuovi percorsi

di avviamento al lavoro, di formazione (attraverso corsi specifici, laboratori professionalizzanti, anche per i minori, workshop per il miglioramento delle competenze linguistiche, corsi di empowerment), anche grazie al sostegno diretto volto a tutelare le situazioni di maggiore vulnerabilità.

*Per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – anno 2021